Demokrasi, sistem politik yang berdasarkan parameter historis dianggap paling sedikit sisi buruknya itu, barang kali tak akan pernah final dalam menyelesaikan persoalan keseharian yang berdimensi politis.

Salah satu perkara yang tak bisa dituntaskan dalam berdemokrasi adalah hal-hal yang bersangkut paut dengan perasaan. Perasaan individu yang satu dengan yang lain kurang lebih sama dalam menyikapi suatu peristiwa, namun ada kalanya berbeda dalam memandang kejadian serupa.

Pasal-pasal hukum yang mengatur jalannya demokrasi tentu tak bisa komplit komprehensif mengatur perkara perasaan. Sebagai contoh: perasaan tersinggung sering kali punya nuansa antara individu yang satu dengan yang lain.

Di era ketika suatu bangsa di bawah kuasa tiran bertangan besi, warga negara cenderung hidup dalam perasaan ketakutan. Mereka ini tak leluasa menyatakan pikiran mereka tentang sang tiran. Kenapa? Sebab seorang tiran yang tersinggung oleh penilaian warga, tamatlah riwayat si penilai itu.

Seringkali warga yang menyinggung perasaan sang tiran akan mendapat ganjaran siksaan fisik atau penganiayaan. Jelas hukuman ini begitu jauh melebihi kesalahan warga yang pemberani itu, kesalahan dalam bentuk ungkapan kata-kata.

Itu beda dengan era ketika demokrasi menjadi bingkai berdemokrasi di mana pemimpin demokratis memperlakukan para pengkritiknya. Sang demokrat dituntut untuk tak mudah tersinggung karena pasal-pasal hukum yang mengatur jalannya demokrasi memang tak dengan gampangnya memberi ruang bagi pemimpin publik untuk menghukum warga yang mengkritiknya.

Namun, sayangnya, masih ada pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik dalam praktik demokrasi. Akibatnya, sejumlah lawan politik yang mengungkapkan pikirannya dengan mencemooh seorang pemimpin bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik itu.

Hal itu yang mengakibatkan ada semacam perbedaan cara menanggapi cemooh atau kritik atau penilaian negatif dari figur pemimpin demokratis dan aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan pasal-pasal hukum.

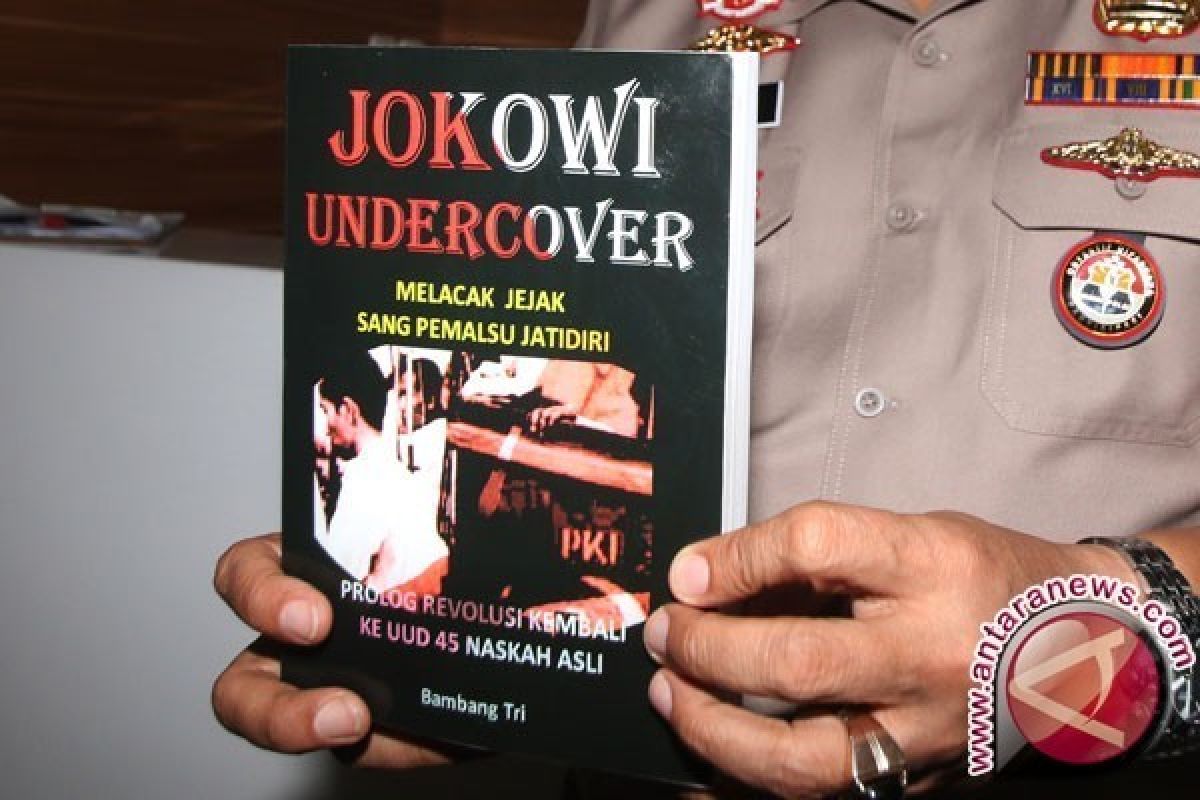

Fenomena itu bisa ditengok pada perkara yang mucul akibat penerbitan buku "Jokowi Undercover", yang berisi uraian yang menohok Presiden Joko Widodo. Kepada wartawan, Jokowi memperlihatkan bahwa dia tak berminat mengomentari buku itu. Publik dipersilahkan membacanya dan menilai isinya.

Dengan kata lain, Jokowi tak bawa-bawa perasaan, tak merasa tersinggung, tak merasa ternista, tak merasa tercemarkan oleh buku yang oleh sejumlah pengamat dianggap tak ilmiah itu.

Namun, polisi memperkarakan penulisnya. Tentu saja pasal pencemaran nama baik menjadi salah satu argumen di balik penanganan kasus itu.

Dalam pandangan pengamat politik sekaligus pakar etika Franz Magnis Suseno SJ, hukum memang harus menindak siapapun yang menghina dan mencemarkan nama baik seseorang, tak peduli presiden atau orang biasa. Dengan demikian, penulis buku yang menghina Jokowi itu perlu diadili berdasarkan pasal-pasal hukum yang berlaku.

Namun, ada pandangan yang lain, yang berseberangan dengan opini pastor kelahiran Jerman itu. Pandangan ini berargumen bahwa pikiran, kata-kata tak bisa dijadikan alat bukti untuk menghukum pelaku. Kata-kata tidaklah sama dengan pedang atau batu.

Orang yang mengayunkan pedang dan mengenai tubuh orang lain harus dihukum. Tapi orang yang mengutarakan kata-kata dan melukai perasaan orang lain tak bisa diadili.

Masalahnya, orang bisa berpura-pura terluka oleh kata-kata yang menyinggung perasaan. Tapi sabetan pedang tak perlu lagi diperdebatkan konsekuensi fisiknya.

Atas dasar argumen itu, demikian penganut pendapat mereka yang menampik kriminalisasi kata-kata, semua ucapan seseorang yang dinilai menghina atau mencemarkan nama baik orang lain tidaklah perlu diproses di pengadilan.

Pernyataan politisi, ulama, mahasiswa yang nyleneh tentang berbagai hal yang selama ini disakralkan secara politik tak perlu dijadikan alasan untuk menyeretnya ke meja hijau.

Presiden Jokowi memberikan keteladan yang jelas dalam konteks masalah ini. Berapa banyak netizen yang anti-sang presiden yang mengungkapkan perasaan tak suka dan memperolok-olok sang presiden lewat berbagai akun-akun media sosial.

"Aku rapopo" yang menjadi senjata demokratis Jokowi dalam menghadapi perang kata-kata agaknya bisa dipandang sebagai refleksi bahwa faktor perasaan memang sebaiknya dilepaskan dari delik hukum.

Namun, tentu saja ada batas-batas yang tak bisa ditoleransi demi menjaga tegaknya demokrasi itu sendiri. Apa itu? Pernyataan hasutan atau provokasi untuk melukai, membunuh orang, merusak, menjarah harta orang dan ajakan beranarkhi.

Tentu tak semua hasutan dan provokasi perlu ditangani secara hukum sebab hanya tindakan yang berpotensi melahirkan luka, terbunuhnya seseorang atau kerusakan atau kerugian harta orang lain yang layak diproses secara hukum.

Demokrasi yang teruji adalah demokrasi yang tak banyak diatur oleh undang-undang. Publik yang dewasa dalam mempraktikkan demokrasi tak akan sedikit-sedikit beperkara karena merasa tersinggung.

Dengan demikian, warga pun belajar untuk menjadi pelaku demokrasi yang bermartabat dengan tidak gampang mengumpat, mengolok-olok, melukai perasaan lawan politik mereka.

Senyampang ini, publik di jagat media sosial di Tanah Air agaknya masih dalam taraf menuju ke arah demokrasi yang ideal itu, yakni menjadi warga yang bermartabat yang tak gampang menistakan, menghina dan merendahkan martabat lawan politik.

Jadi, jika saat ini masih ada warga negara di dunia maya atau netizen yang mengolok-olok dan menertawakan orang lain dengan seenaknya, pantaslah bagi yang sudah tercerahkan untuk memandang semua itu dengan lapang dada. (*)